Der Erfinder Hieronymus Lorm wurde am Donnerstag den 9. August 1821 in Mikulov, Tschechien (damals: Nikolsburg, Mähren) nahe der niederösterreichischen Grenze geboren. Im Alter von 15 Jahren erkrankte er schwer, woraufhin er sein Gehör verlor. Sein Musikstudium war damit also Geschichte. Als Schriftsteller zieht es ihn immer wieder an einen anderen Ort (Berlin, Baden, Brünn (oder Brno). 1881 erblindet er überdies auch noch, weshalb er ein einfaches Tast-Alphabet entwickelte um weiterhin kommunizieren zu können. Damit bot Lorm als Erster im deutschen Sprachraum taubblinden Menschen einen Weg zur Verständigung mit ihren Mitmenschen.

Mit diesem Kommunikationshilfsmittel haben hörsehbehinderte und taubblinde Menschen die Möglichkeit zur Kommunikation und folglich auch zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Hände (der Tastsinn) ersetzen dabei Augen, Ohren und Stimme. Die „sprechende“ Person tupft und streicht auf der Handinnenfläche der „lesenden“ Person. Buchstaben werden damit zu Worten und Sätzen. Sind beide GesprächspartnerInnen im Lormen geübt, ist ein flüssiges Gespräch durchaus möglich.

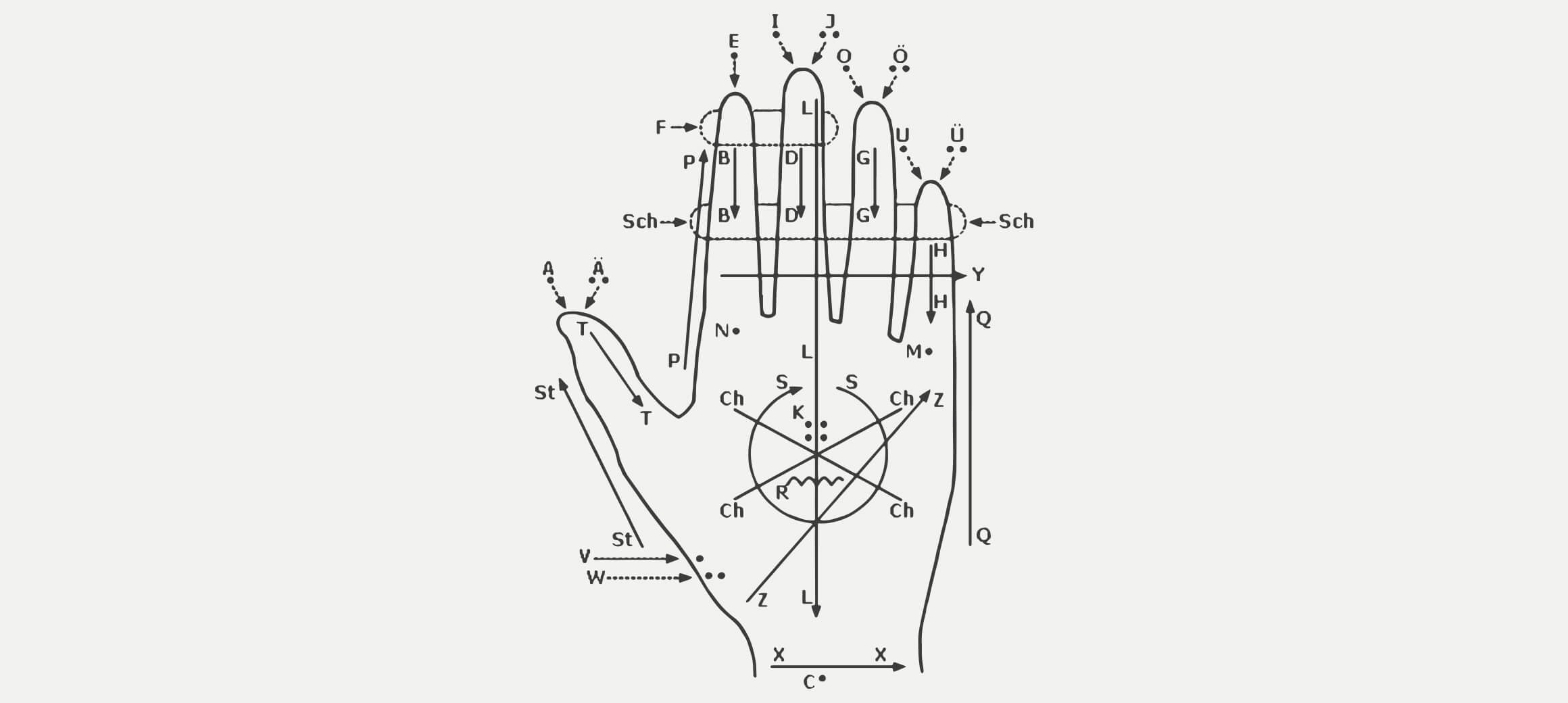

Und so funktioniert das Lormen (Deutsch)

- Gelormt wird in die linke (in Ausnahmefällen in die rechte) Hand.

- Zahlen, Fragezeichen und Rufzeichen werden in die Handfläche gemalt oder mittels Morsezeichen in die Handfläche geklopft.

- Das Wortende wird durch einen leichten Schlag auf die Handfläche oder eine (kurze) Wischbewegung angezeigt.

- Die Antwort „Ja“ wird durch leichten doppelten Schlag auf die Handfläche oder den Handrücken angezeigt.

- Die Antwort „Nein“ zeigt man durch zwei gegenläufige Streichbewegungen auf die Handfläche oder den Handrücken.

- Bei Korrekturen (Irrung) macht man Wischbewegungen über die gesamte Handfläche (wegwischen).

- Die Nutzung des Lorm-Alphabets, besonders bestimmter Sonderzeichen kann regional sehr unter-schiedlich sein.

Und so funktioniert das Lormen (Deutsch)

- A – Punkt auf die Daumenspitze

- B – Kurzer Abstrich auf die Mitte des Zeigefingers

- C – Punkt auf das Handgelenk

- D – Kurzer Abstrich auf die Mitte des Mittelfingers

- E – Punkt auf die Zeigefingerspitze

- F – Zusammendrücken der Zeige- und Mittelfingerspitzen

- G – Kurzer Abstrich auf die Mitte des Ringfingers

- H – Kurzer Abstrich auf die Mitte des Kleinfingers

- I – Punkt auf die Mittelfingerspitze

- J – Zwei Punkte auf die Mittelfingerspitze

- K – Punkt mit vier Fingerspitzen auf dem Handteller

- L – Langer Abstrich von den Fingerspitzen zum Handgelenk

- M – Punkt auf die Kleinfingerwurzel

- N – Punkt auf die Zeigefingerwurzel

- O – Punkt auf die Ringfingerspitze

- P – Langer Aufstrich an der Außenseite des Zeigefingers

- Q – Langer Aufstrich an der Außenseite der Hand

- R – Leichtes Trommeln der Finger auf dem Handteller

- S – Kreis auf dem Handteller

- T – Kurzer Abstrichauf die Mitte des Daumens

- U – Punkt auf die Kleinfingerspitze

- V – Punkt auf den Daumenballen, etwas außen

- W – Zwei Punkte auf den Daumenballen, dito

- X – Querstrich über das Handgelenk

- Y – Querstrich über die Mitte der Finger

- Z – Schräger Strich vom Daumenballen zur Kleinfingerwurzel

- Ä – Zwei Punkte auf die Daumenspitze

- Ö – Zwei Punkte auf die Ringfingerspitze

- Ü – Zwei Punkte auf die Kleinfingerspitze

- Ch – Schräges Kreuz auf den Handteller

- Sch – Leichtes Umfassen der vier Finger

- St – Langer Aufstrich am Daumen (Außenseite)

Hier findest du die spannende Dokumentation zum Thema „Taubblinde in der Isolationshaft!?“ von Katja Fischer.